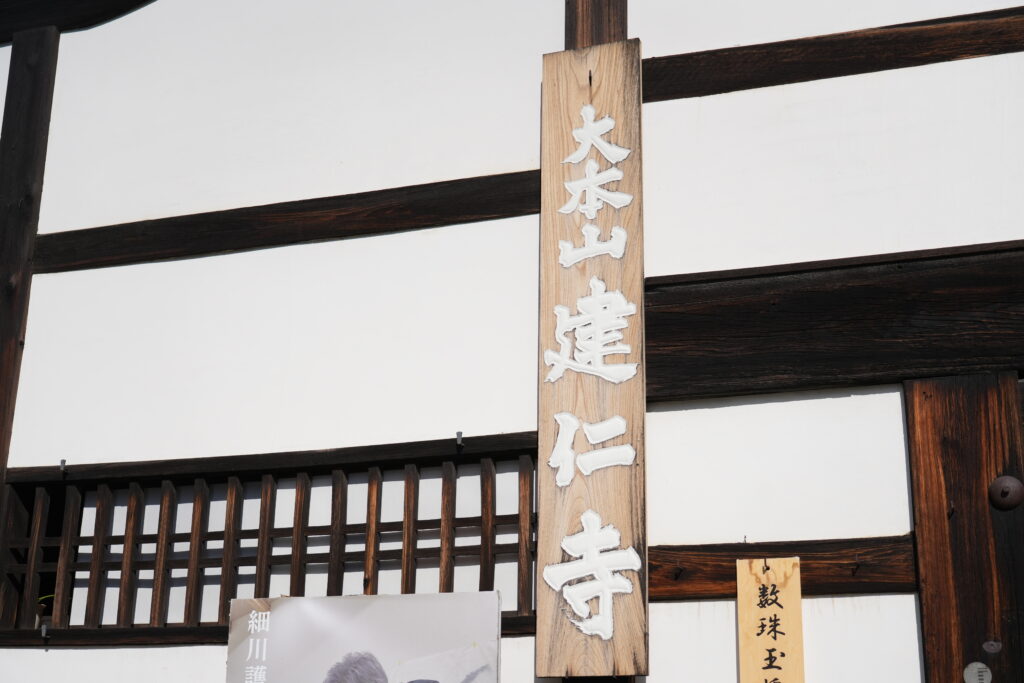

建仁寺

「 古きを尋ねて新しきを知る 」を心に秘めて

京都を歩きまくろうと思います。

今回は 建仁寺 に来ました。

さぁ 歩こう

建仁寺のポイント

建仁寺の歴史

建仁寺は建仁二年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して建立されました。元号を寺号とし、山号を東山(とうざん)と称します。

建仁寺ホームページ

創建時は真言・止観の二院を構え天台・密教・禅の三宗兼学の道場として当時の情勢に対応していました。

その後、正嘉元年(1258年)東福寺開山円爾弁円(えんにべんえん)が当山に入寺し境内を復興、禅も盛んとなりました。

正元元年(1259年)宋の禅僧、建長寺開山蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が入寺してからは禅の作法、規矩(禅院の規則)が厳格に行われ純粋に禅の道場となりました。

やがて室町幕府により中国の制度にならった京都五山が制定され、その第三位として厚い保護を受け大いに栄えます。

その後、天文の大火により諸塔頭及び法堂が焼失したが、ようやく慶長4年(1599年)安国寺恵瓊(あんこくじえけい)が方丈を移築し復興が始まり、徳川幕府移行後も保護を受け堂塔が再建修築され、制度や学問が整備されます。

明治に入り政府の宗教政策等により臨済宗建仁寺派としての分派独立、建仁寺はその大本山となります。

また廃仏毀釈、神仏分離の法難により塔頭の統廃合が行われ、余った土地を政府に上納、境内が半分近く縮小され現在にいたります。

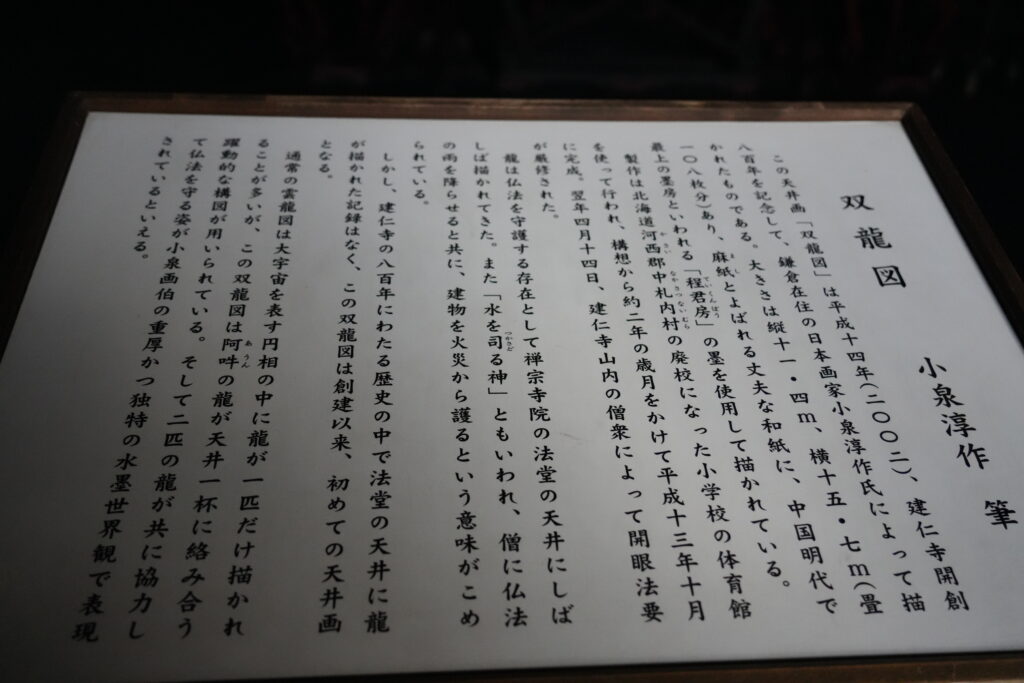

建仁寺の見どころとして、俵屋宗達作と伝わる国宝「風神雷神図屏風」(高精細複製)や、小泉淳作による天井画「双龍図」があります。方丈庭園「大雄苑」は枯山水の美しい庭園で、静寂の中に禅の精神を感じられます。また、「○△□の庭」や法堂、潮音庭なども見応えがあり、四季折々の風情を楽しめます。境内の静かな雰囲気の中で、禅の世界観に触れることができるのが魅力です。

建仁寺へのアクセス

京都駅から市バスで40分位です。

京都駅 206系統・100系統から乗車して

東山安井で降り徒歩5分。

建仁寺 散歩

じっくり見ていこう・・

さぁ 建仁寺に来ました。

複製でも良いね・・

風神雷神図屏風

居間に飾りたいわ・・

風神雷神

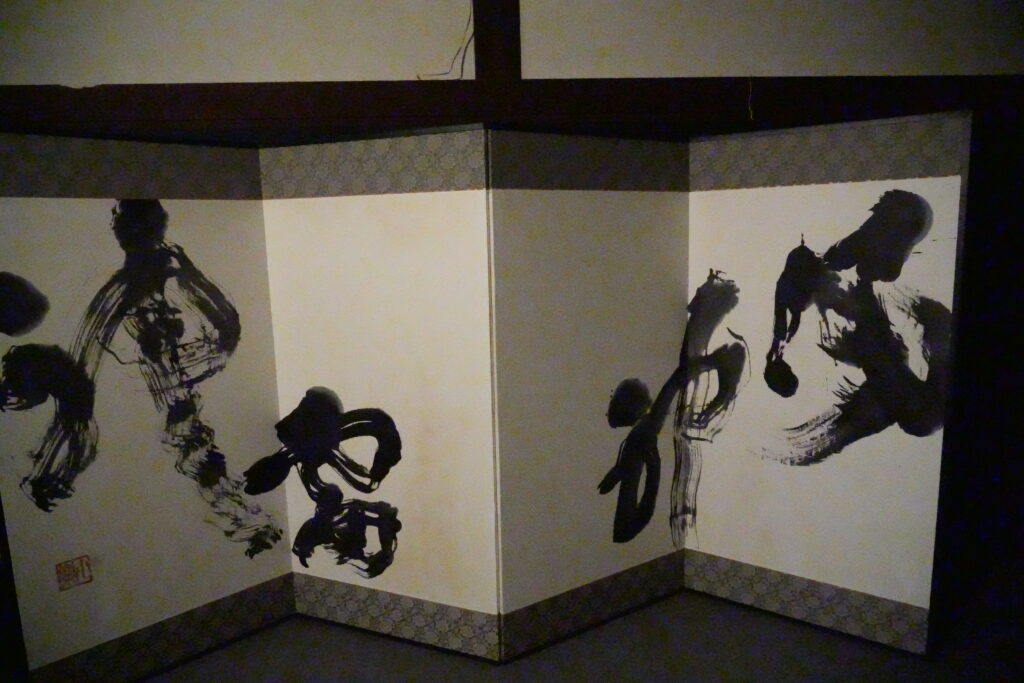

雲龍図

襖絵

襖絵

襖絵

美しいよ・・

方丈庭園

面白い・・

方丈庭園 ○△□乃庭

やすらぎ・・

潮音庭

なんか良い・・

素晴らしい・・

法堂

圧巻とはこういう事よ・・

双龍図

ふむふむ・・

また来よう・・

さぁ 帰ろうか・・